木兰故里,大美黄陂。黄陂的历史文化十分悠久,是有名的“木兰故里”。花木兰替父从军,征战沙场,最后凯旋归来的故事古今相传,“忠、孝、勇、节”的精神被无数人颂扬,“木兰传说”已列为国家级非遗项目。在黄陂,木兰山、木兰天池、木兰草原、木兰云雾山等系列融入木兰文化的景区备受游客欢迎。

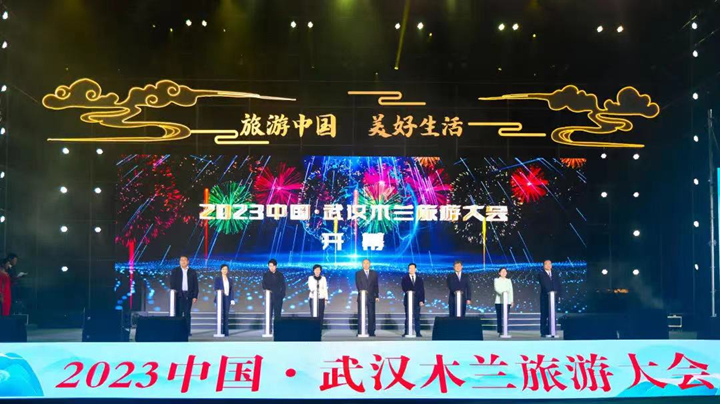

▲2023年中国·武汉木兰旅游大会在木兰草原举办

花木兰是家喻户晓的人物,但木兰是不是历史上真实地存在过,有人曾经产生过疑问。我们最早见到的记载木兰从军故事的是南北朝时期的《木兰辞》。其实,早在《木兰辞》问世之前,就有人提到木兰了。

南北朝初期的著名学者何承天在他的《姓苑》一书中就已经提到了木兰。祭祀木兰的庙宇在唐代也出现了。晚唐诗人杜牧游木兰山后,曾赋诗一首《题木兰庙》:“弯弓征战作男儿,梦里曾经与画眉。几度思归还把酒,拂云堆上祝明妃。”元代的碑文《汉孝烈将军记》中用162个字的篇幅,描写了花木兰代父从军的故事。

▲木兰草原景区以根据花木兰替父从军故事创作的大型实景演艺《云中战歌》

另据明嘉靖三十五年(公元1556年)、清同治一年(公元1871年)的《黄陂县志》记载:“木兰将军,黄陂西陵(今黄陂)人也。姓朱,父寿甫,母赵民……儿时状貌端凝,不雅修饰……会突厥入侵,军书迭至。寿甫苦于赢弱不堪远征,日夕忧虑。大兰……乃市鞍马,易戎服,为男子装,代父从征。”一十二载,立功异域,朝廷封她为将军。木兰不受朝禄,乞归故里,终年九十,葬于木兰山的将军庙下。《黄陂府志》《湖北通志》《萍踪识小》《名胜志》均有类似记载。

乡人为了纪念这位巾帼英雄,在墓前竖立“木兰将军之墓”的巨碑,并于明万历三十七年(公元1609年)在山上建立了木兰殿、木兰将军坊。正如明代诗人徐承颐所写:“未有木兰先有山,山名偏借木兰补,木兰与山名俱在,山并木兰争万古。“

木兰传说突出了“忠孝”这个最重要、最核心的主题,体现了凝聚力中最动人心魄的“家国情怀”。花木兰是中国古代四大巾帼英雄之一,是中国南北朝时期一个传说色彩极浓的巾帼英雄,她的故事也是一曲悲壮的英雄史诗。

▲木兰花乡不夜城。将花木兰的故事和古风夜游相融和,让人沉浸式体验木兰故事。

她的“忠、孝、勇、节”的精神,通过动漫、电影、戏曲、歌剧、电视剧、小说等方式的传播,广为流传,家喻户晓。“木兰”由一个具体的人被提炼,被概括,被升华成一个精神意象而千古传颂。以木兰故事提炼出的“家国情怀”精神内核演绎发展形成的木兰文化,是黄陂地区一种悠久卓异的文化景观。

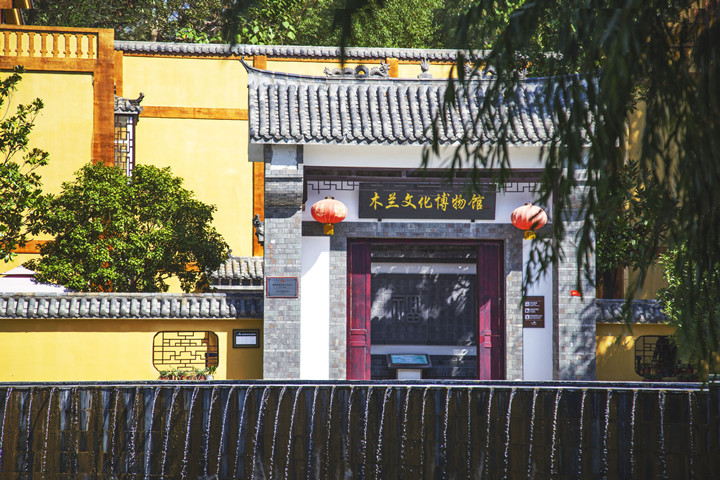

▲位于木兰花乡景区的木兰文化博物馆

在黄陂,为纪念木兰,以“木兰”命名的许多地方,它们的名称已延续成百上千年,有木兰碑楼、木兰坡、木兰溪、木兰殿、木兰庙、木兰坊、木兰县、木兰将军坟等等,都是木兰曾存在千比的佐证。最著名的黄陂木兰景群,将众多以大兰文化为基调的美丽景致推向世人。

木兰山是木兰的文化之源,也是佛教、道教的活动中心之一。木兰天池是木兰的外婆家,也是她成长的地方,于是有了众多与木兰成长有关的景点:外婆园和外婆桥,记载了木兰年幼时的趣事;聪明池,相传是木兰小时候打水喝的古井;隆龙石与龙池堰,留下的是木兰降服小白龙的传说;山下的三道门,则是木兰劈山开石,阻断洪流拯救百姓的遗迹。

▲木兰山

▲木兰天池景区

木兰草原是木兰骑马射箭、演兵练武的地方。她凯旋归来时,将这片草原赠给了景仰她的将士,让他们追随她一同来到这里,安居乐业,繁衍生息。木兰云雾山则是木兰将军的归隐之地,她在这里度过了宁静的余生,伴随她的,是华中最大面积的杜鹃花群落。

▲木兰草原景区

▲木兰云雾山

此外,依托木兰文化,黄陂已打造出木兰草原《木兰云中战歌》、木兰天池《木兰少年志》,加上新鲜亮相的《木兰传奇》,三个木兰共同演绎一出好戏,让黄陂木兰演艺IP唱出群星效应。

▲木兰花乡《木兰传奇》

▲木兰天池《木兰少年志》