嫘祖庙会有着自己鲜明的特色:

第一,祭仪中的祭品以帛为主,敬示采桑制蚕器具

第二,主祭者和从祭者以蚕妇为主,童子为亚祭。

第三,独特的活动内容与形式,

体现出中原文化和楚文化的完美结合。

从时令上看,祭祀活动贯彻治桑养蚕的全过程

从方式上看,初祭和末祭以分散形式进行,

大祭则集中在庙会上进行。大祭是祭拜嫘祖的高潮。

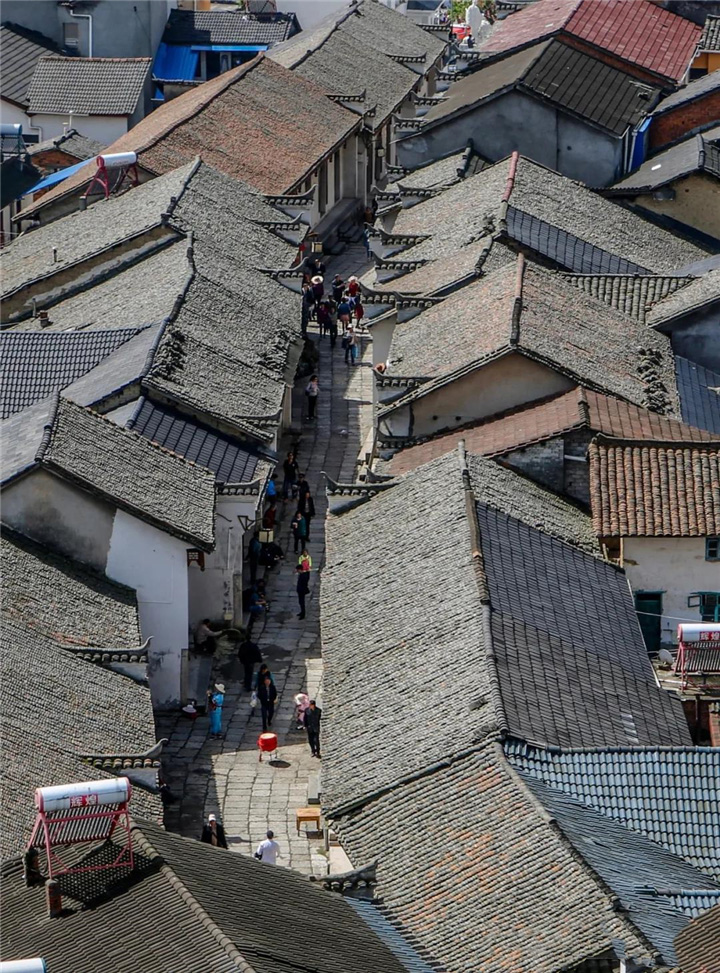

嫘祖庙会节上宾客云集的巡游活动

嫘祖镇老街(化石街)

一、拜嫘祖

首祭:蚕农于花朝之日(农历二月),为桑树披红,蚕具消毒,打扫蚕室卫生,然后上香,礼拜蚕母娘娘,保佑蚕茧丰收。

大祭:农历三月十五在嫘祖镇蚕神庙前举办庙会,会期三日。蚕妇们净身吃斋数日,头扎新帛或新头巾,带着丝帛香纸之类赶往庙会参加对嫘祖的祭拜。祭拜由乡中品学兼优的童子(约十余岁)做礼生司仪(亚祭),取纯洁健康之意。祭祀嫘祖的活动在远安世代相传,作为一种大规模的文化活动空间,从宋王存所著《元丰九域志》算起,至少是九百多年。这一活动在二十世纪因日寇侵华而中止,在六七十年代又因“文革”而停办,八十年代庙会虽已恢复,却沦为单纯的物资交流和文艺活动。蚕神庙毁于“文革”,改革开放后,荷花镇政府(现嫘祖镇政府)在经费极其困难之际,投资数十万元,立了嫘祖像,建了嫘祖牌坊。嫘祖像塑成后,嫘祖商店、嫘祖饭店相继出现,表明直到今天,荷花人民对嫘祖文化依旧是喜爱并致力弘扬的。

大祭礼仪简式:鸣金三折,擂鼓三通,雅乐三叠(即本地特有的管乐巫音曲牌);鞭炮齐鸣,主祭蚕妇以木盘托白色丝帛(“垭丝”是皇家贡品,故被远安人视为最上等祭品)贡于嫘祖像前,敬香,三揖不拜(从宫廷到民间,历代蚕事中蚕妇不行繁礼);主祭毕,命献果,陪于主祭左右的二女托果盘献果于供案;命献酒,主祭左右另有二女托酒盘至供案前,奠酒三杯;之后,主祭从左边侍女手中接过钩,从右边侍女篮中钩出一枝桑叶献于供案上。接着由礼生读祈文,读毕,率众蚕妇三揖而退。最后绕街道一周,礼成。

末祭:蚕事毕,清洗蚕具,藏好蚕种,焚香还愿。

二、文艺活动

表演才艺,有地花鼓、皮影戏、舞龙灯、跑旱船、猫捕鼠(本地独创民间舞蹈,因鼠吃蚕,故以猫捕之,保护蚕宝宝)、百鹤闹莲(本地独创民间舞蹈,取百业兴旺和谐之意)等。龙灯、旱船、猫捕鼠、百鹤闹莲等在庙会第一天玩,地花鼓、皮影戏则连唱三天三夜,尽欢方散。

演奏才艺,有呜音、唢呐、打击乐等组成的六人班子、八人班子等吹打乐,也有卖艺人演奏的箫或四弦子之类。其中最具地方特色的吹打乐是巫音班子(俗称呜音)。巫音班子由巫音(近似喇叭的管乐)、叫尖子(半边鼓)包儿锣、钩锣子、皮鼓、钹叶子等组成。其音色沉雄优美,动人心魄,有楚文化遗韵。

展示取丝工艺,直接将取丝的纩置于路边进行表演,也让游人试车。

编织才艺,有编织丝带和玩具的、有打草鞋的等。编织中的上品是用取丝后留下的丝头编成腰带、帽带等装饰品,含有情思(丝)悠长之意,可做信物。

女工才艺,有做布鞋、纳袜底、鞋帮、枕头、涎兜、头巾、手帕、童帽、围腰、荷包的等等。女人们在特设的大棚内的摊子边飞针走线,男人们在旁边围观,甚至从中挑选意中人也无人干涉,打破了平日的禁忌。

三、物资交流

土特产有丝、麻、药材、木耳、香菇、皮毛和手工艺品(铜、木、竹、铁、漆器等);外地商贩则带着布匹、食盐、棉花、火柴等物,同土特产交流。其中最吸引人的是蚕丝商贾同本地丝商的交往,不仅现场交易蚕丝,而且为来年丝价讨价还价,签定协约。

四、饮食油炸砣

本地老人文光法介绍,庙会那天,一条街用五六十口鏊子都忙不过来。传说油炸砣是嫘祖发明的,她看到蚕茧在沸水中翻滚,非常心疼,就用面食为替身子按受煎熬,以免除蚕的痛苦。

五、思想开放

庙会是民间少有的一个思想开放和个性解放的场所,少男少女,借机约会,谈情说爱,以订终身;庙会又是家庭亲朋相会游玩、联络感情的极好时机,亲戚朋友,无论多忙,这一天都放下功夫,一赶庙会,二会亲朋。