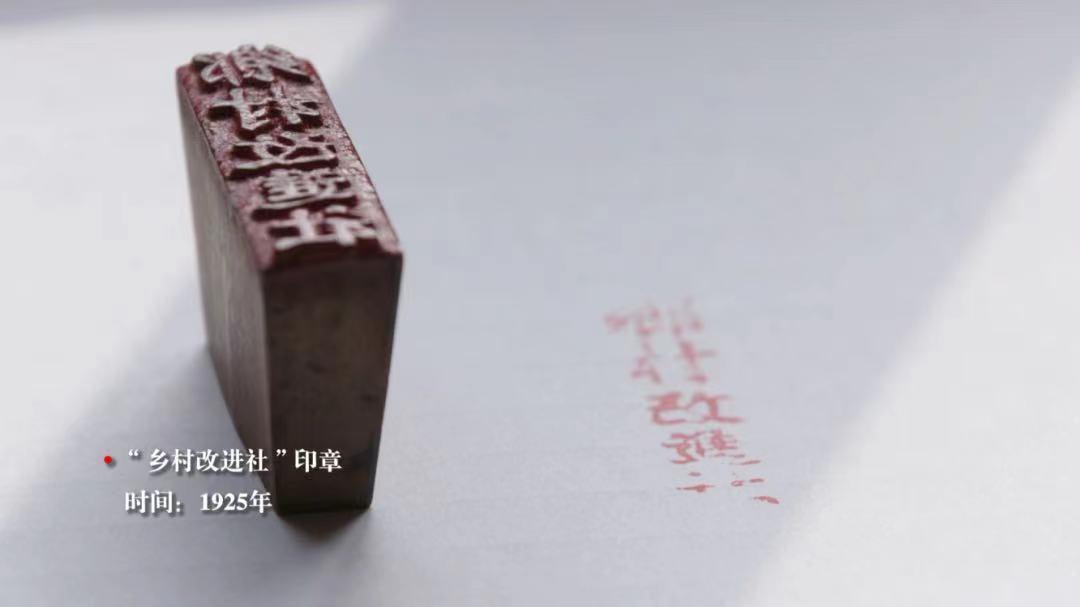

1920年,黄陂进步青年唐际盛、吴光荣等人在黄陂三合店组建“乡村改进社”,并以此为阵地传播介绍十月革命的情况和马克思列宁主义,是黄陂人早期开展革命活动的进步社团。

“乡村改进社”的主要目的是团结组织青年知识分子,在乡村办农场、林场、畜牧场和兴修水利,改善乡村环境,改进乡村落后的生活方式,传播新思想,达到改变社会面貌的目的,社员后来大多加入中国共产党,走上了革命的道路。

1922年,唐际盛成为黄陂的第一名共产党员,1925年黄陂第一个中共党组织——中共三合店支部诞生。三合店支部的诞生,不仅迅速影响了黄陂,而且很快向周边地区辐射。

从此,这支队伍以木兰山为屏障,积极开展游击战争,这是中国革命处在最低潮时期,保留下来的最为优秀的革命火种,为后来的在这里形成全国仅次于中央苏区的第二大根据地——鄂豫皖革命根据地和红四方面军、红二十五军、红二十八军的组建起到了关键的承上启下的作用。

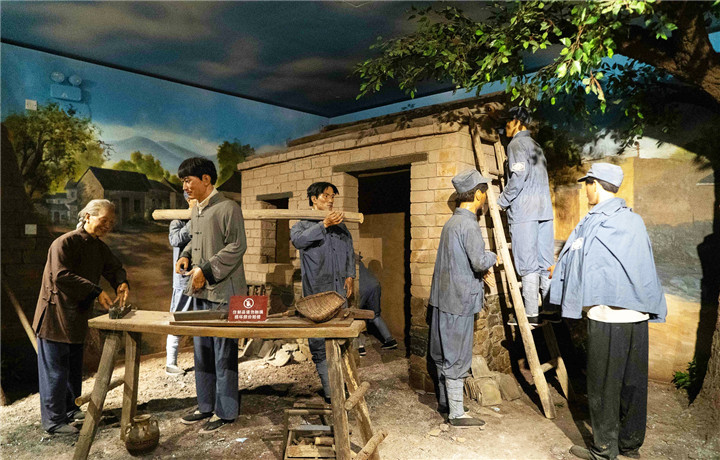

当年,吴光浩、戴克敏、陈再道等人就常常隐蔽于此,开展游击战争。洞内迂回曲折,塑有起义军官兵的彩色塑像,十几个人围坐在一起,神情严肃。

从这里,走出了两位国家主席,走出了400多位开国将领,创建了全国第二大革命根据地,红军长征的四支队伍中,从这里就走出了两支,即红四方面军和红二十五军。而且四支长征队伍中,红二十五军是最早到达陕北,他们为中央红军最终能留在陕北奠定了基础。

“武汉抗战第一村” 革命精神永存

姚家山群山起伏,地势险要,是抗日战争的红色堡垒。1941年末至1946年间,新四军五师司政两部常设在姚家山,姚家山新五师司政机关旧址作为新五师和鄂豫边区党委机关驻地,也是李先念、陈少敏等老一辈无产阶级革命家战斗生活过的地方。

老一辈革命家与当地老百姓同甘共苦、休戚与共的红色故事,至今流传。及至后来的解放战争,无论是中原突围,还是刘邓大军挺进大别山,这些在中国革命史上具有标志性的重大事件中,都有黄陂人所做的独特贡献。

特别值得一提的是,中原突围前夕,“军事三人组”从汉口到大悟宣化店,因雨夜宿黄陂农家的历史片段,至今都是黄陂人耳熟能详、津津乐道的红色佳话。

岁月的年轮沉淀了红色的记忆,革命的浪潮留下了悲壮的回声。武汉黄陂这一段光辉历史,不仅是宝贵的精神财富,更是革命先烈在这块土地上凝练的黄陂精神,它不仅是我们今天进行革命传统和爱国主义教育的生动课堂,更是我们完成新的历史使命的出发点和红色背景。

走进“蔡以忱”陈列室的青砖见证了早期农民运动的兴起,参观吴光烈士的旧居传递着无数先烈投身于革命的奉献精神,还可以去探寻木兰山革命文物陈列室,一览农民自卫军的战斗兵器。

最后,仰望姚家山“武汉抗战第一村”的题字,深刻体会战火中革命先辈伟大的爱国信念。走进黄陂,探访红色旅游之路,打破时空界限,跟随革命先辈的脚步,回顾一段长远且浓厚的历史,在不忘初心的道路上砥砺前行。

黄陂区第六次党代会报告提出,深入挖掘红色文化资源,讲好黄陂故事、传播黄陂声音、塑造黄陂形象,加快建设木兰姚家山“红色小镇”。黄陂区深入开展党史学习教育,通过修缮一批红色遗存,打造一批有亮点的“红色基地”,开展一批本土红色故事展演,开发一批红色文创精品,切实加强红色资源利用与保护、红色文化传承与创新。

在提档升级原有旧址建筑群基础上,黄陂区充分挖掘姚家山村革命历史故事和典型人物,征集和展陈相关文物,在姚家山村开发了丰富的红色场景,新建2个红色文化广场,1个党史教育广场,1个可容纳300人听党课、学党史的红色大讲堂。

近年来,黄陂区着力打造的红色美丽村庄姚家山村、朱铺村全市首家村级党史教育示范点等一批“红色基地”,已经成为市区各单位开展党史学习教育的“打卡地”。李先念、陈少敏、蔡以忱、吴光浩旧居等红色遗存,在修缮和保护中进一步提升了展览功能,前来观光学习的游客络绎不绝。

各街乡场围绕当地红色历史遗存,如潘忠汝烈士纪念馆、王家河石丘惨案遗址、上甘岭特功八连纪念馆等,全力打造新时代党群中心、学教中心,加速推动党史进村湾、化民心,让“家门口”的红色资源成为党史学习教育“活教材”。

百年党史恢宏厚重,如何创新“研发”,通过一个又一个生动的红色故事让党史学习教育真正入脑入心、形成热潮,黄陂不断探索。排演大型革命历史题材楚剧《江姐》,传承经典剧目,让红色经典焕发新的光彩。

动态演出彰显风采,陶冶情操。静态展览呈现历史,普及知识。近些年来,黄陂以本土革命事迹和身边的英雄人物为载体,举办了《传承红色基因 赓续革命血脉——黄陂革命历史图片展》《熠熠闪光的红土地——塔耳岗 木兰乡革命历史图片展》等展览活动。浏览泛黄的革命影像,烽火硝烟犹在眼前,百年大党的峥嵘岁月触动人心。

黄陂区深耕红色资源,通过创新形式,让旧址遗址成为党史“教室”,让文物史料成为党史“教材”,让英烈模范成为党史“教师”,引导人们铭记革命先辈的奋斗牺牲精神和崇高风范,形成穿越时空、历久弥新的生动效应,更好地把红色基因传承下去。